AFカテーテルアブレーション後の抗凝固薬継続・中止戦略―ALONE-AF試験が示した新しい可能性

心房細動(AF)は、循環器領域における大きな医療課題であり、患者さんの生活の質や医療資源の面でも負担の大きい疾患です。カテーテルアブレーションは洞調律の維持やQOLの改善において薬物療法よりも優れた効果を持つことが示されていますが、アブレーション後にどのくらい抗凝固薬を続けるべきかについては、これまで明確な答えがありませんでした。現在のガイドラインでは、血栓塞栓症リスクが高い患者さんに対しては、アブレーションが成功しても抗凝固薬を継続するよう推奨されています。しかし、その根拠となる無作為化比較試験のデータが乏しいという課題がありました。

Journal of American Medical Association

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2838294

doi:10.1001/jama.2025.14679

(掲載している図は同論文からの引用です。)

抗凝固薬を中止するランダム化比較試験

このような背景のもとで行われたのがALONE-AF試験です。韓国の18施設で実施された研究者主導の多施設共同試験で、アブレーション後1年以上にわたり再発のないAF患者において、抗凝固薬を中止しても安全性を保てるのかを検証しました。対象となったのは19歳から80歳までの840名で、いずれもCHA2DS2-VAScスコアが男性で1点以上、女性で2点以上という中等度以上の脳卒中リスクを有する患者さんです。登録後は抗凝固薬を継続する群と中止する群に無作為に割り付けられ、2年間における脳卒中、全身性塞栓症、大出血の複合イベント発生率が主要評価項目として設定されました。

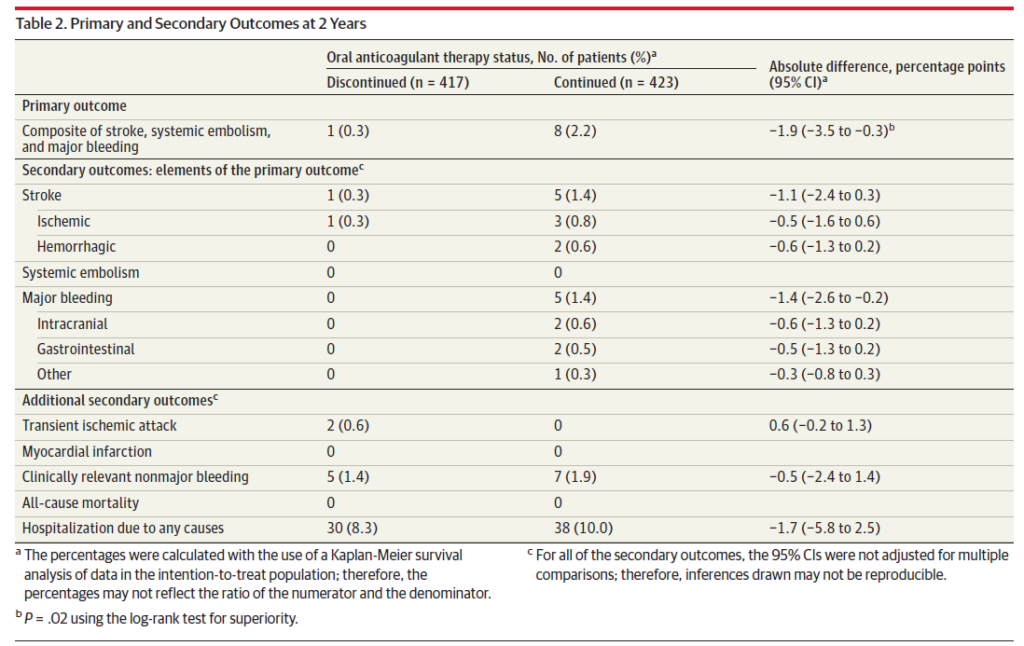

結果として、中止群では2年間で主要複合イベントが0.3%にとどまったのに対し、継続群では2.2%に達し、その差は統計的に有意でした。この差は主に大出血の発生率の低下によるものであり、抗凝固薬を継続した群でのみ大出血が確認されました。一方で、虚血性脳卒中や全身性塞栓症の発生率には大きな差はなく、中止によって虚血イベントのリスクが明らかに高まることは示されませんでした。さらに、高リスク群に分類される患者においても同様の傾向がみられ、アブレーションによってAFの負担が軽減されることで脳卒中リスクが低下した可能性が考えられます。

ガイドラインに対する重要な示唆を与える結論

この知見は、ガイドラインに対する重要な示唆を与えます。従来は「リスクがあるなら抗凝固薬を続けるべき」という方針が基本でしたが、本試験は「アブレーション後に再発がなければ、中止しても脳卒中リスクを増やさず、大出血を減らせる」可能性を提示しました。薬剤師としては、このベネフィットとリスクのバランスを理解し、患者さんに対して「継続すれば血栓塞栓症を予防できる一方で出血リスクが高まる」「中止すれば出血リスクは減るが、再発があれば状況は変わる」という点をわかりやすく伝えることが重要です。

注意すべき点もある

もっとも、本試験にも限界があります。オープンラベルデザインであること、イベント数が少なかったこと、対象患者の大半が東アジア人であったことから、結果をそのまま一般化するには注意が必要です。ただし、DOACの時代に入ってアジア人と非アジア人の出血リスクの差は縮小しているという報告もあり、臨床的には大いに参考になるデータといえます。

新しい治療戦略の可能性

総じて、ALONE-AF試験は、アブレーション後に心房性不整脈の再発がなく、中等度以上のリスクを抱える患者さんであっても、抗凝固薬を中止することで出血リスクを大幅に減らしつつ、虚血イベントのリスクを維持できる可能性を示しました。薬剤師はCHA2DS2-VAScスコアやHAS-BLEDスコアといったリスク評価を踏まえ、医師と連携しながら、患者さんに最適な抗凝固療法戦略について情報提供と服薬指導を行うことが求められます。