災害時における市販薬(OTC)過剰服用問題と薬剤師の役割

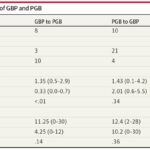

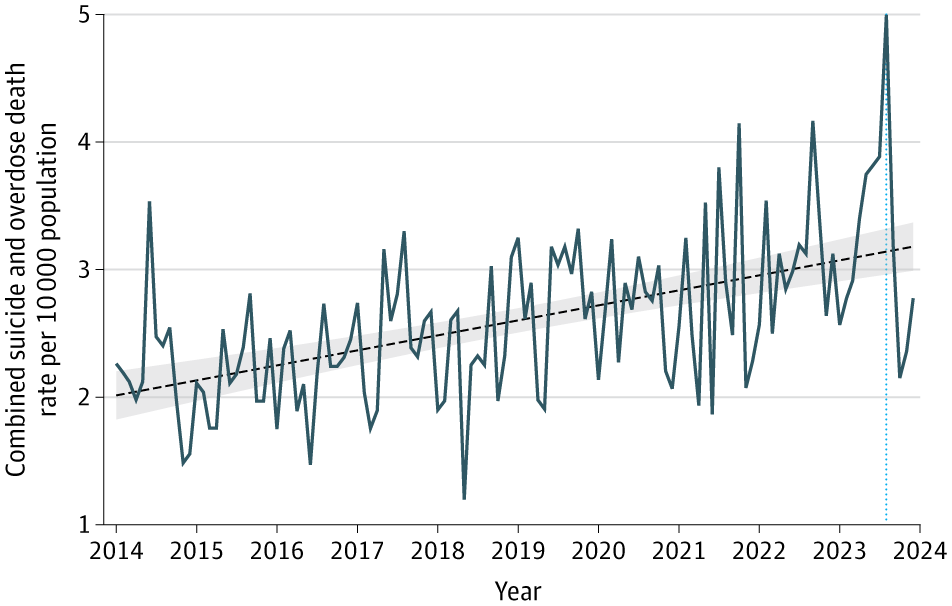

災害は私たちの心身に深刻な影響を及ぼします。突発的な喪失や不安、生活の混乱が精神的ストレスとなり、その苦痛を軽減しようとする行動の一つとして、薬の過剰服用が報告されています。特に、入手しやすい市販薬(OTC)の乱用は、近年、日本でも深刻な問題となっています。最新の論文によれば、2023年のハワイ・マウイ島での大規模火災では、自殺および薬物過剰摂取による死亡が増加したことが報告されており、災害が精神的健康と薬物使用に与える影響の大きさが改めて注目されています。

Increases in Suicides and Overdoses During the 2023 Wildfires in Maui, Hawaiʻi

JAMA: doi: 10.1001/jama.2025.11146

※画像は同論文からの引用です

災害と精神的苦痛、過剰服用の関係

災害時には恐怖や混乱、不眠、抑うつといった精神的な反応が生じやすく、こうした状態が長引くと、一部の人はアルコールや薬物などによる「自己治療」に走る傾向があります。パンデミックや自然災害後に薬物使用量が増加した例は国際的にも多く、COVID-19下の米国では、1年間で8万人以上が薬物過剰摂取で亡くなったとの報告もあります。

既に精神疾患や依存症の既往がある人は再発リスクが高く、治療中断や孤立などの要因が重なることで、薬物乱用に至る可能性が高まります。

日本におけるOTC過剰服用の現状

日本では、OTC薬の過剰服用が若年層を中心に増加しています。厚労省によると、2022年における10代の薬物乱用の65%以上が市販薬によるものでした。特に、解熱鎮痛薬や鎮咳薬、抗ヒスタミン薬などが多く使用されており、薬事法改正により入手しやすくなったことも問題の一因とされています。

また、「オーバードーズ」に関するインターネット検索は2020年から2024年にかけて急増し、検索者の多くは若年女性でした。検索の増加は、特定の事件や音楽作品などと連動しており、メディアや同調圧力の影響も無視できません。

過剰服用されやすい成分としては、デキストロメトルファン(鎮咳成分)やジフェンヒドラミン(抗ヒスタミン薬)が挙げられ、これらは多幸感や幻覚作用を目的に誤用されることがあります。いずれも依存性や再発リスクが高く、アルコールや他の薬物との併用によって重篤な副作用や致死リスクが生じることもあります。

災害時における薬剤師の役割

薬剤師は、こうした市販薬の過剰服用リスクに対して、第一線で対処することができる専門職です。薬剤師には、以下のような役割が期待されています。

1. 早期発見とスクリーニング

薬局は住民が日常的に訪れる場であり、薬剤師は購入履歴や患者の様子から、過剰服用の兆候を早期に察知できます。例えば、特定の薬を頻繁に大量購入する行動や、薬の精神的効果に強い関心を示す発言、若年女性の利用などには注意が必要です。大きな災害後には過剰摂取が増えると言われているため、特に気を付けたいところです。

2. 服薬指導とリスク啓発

OTC薬販売時には、用法・用量の遵守や、他薬・アルコールとの併用リスク、誤った目的での使用(例:気分転換、幻覚目的)を避けるよう指導します。また、SNSなどで拡散される誤情報にも注意を促し、信頼できる情報へのアクセスを勧めることが重要です。また、そのためにはSNSでどのような誤情報が広がっているかを把握することも重要です。

3. 精神保健支援との連携

過剰服用の背景には、精神的苦痛や疾患がある場合が多いため、薬剤師は必要に応じて、精神科医やカウンセラーなどへの紹介を行います。特に災害時は、治療の継続支援や依存形成の防止にも力を注ぐ必要があります。

4. ハームリダクションの推進

薬剤師は、過剰服用による死亡を防ぐ観点から、過剰服用時の対象報についての知識を学んでおくことや、依存・乱用に対するスティグマを軽減する教育活動にも関与できます。

5. 地域連携と情報共有

災害時の対応では、地域の精神保健チームや自治体との連携が不可欠です。薬剤師は、地域での過剰服用傾向や異常な需要を関係機関と共有し、共同で対策を講じる体制づくりに貢献することが求められます。

おわりに

災害は、単なる物理的被害にとどまらず、心の健康を揺るがす出来事です。その影響は薬の乱用という形で表出することもあり、OTC薬の過剰服用は看過できない課題となっています。そして、このような心理的な影響は、被災地ではなくても起こることです。どこかで災害が生じたときには、地域の人たちの動向を気にかけたいと思います。

薬剤師は、災害時においても、地域住民の健康と安全を守る専門職として、医薬品の適正使用を支え、精神的支援につなげる重要な役割を担っています。被災者の背景や心の声に寄り添い、早期発見と予防、必要な支援への橋渡しを実践することで、薬剤師は災害に強い社会づくりに大きく貢献できるのです。