薬剤師国家試験に合格する人はこうやってる! 意外と知らない過去問の「本当の」使い方3カ条

合格者だけが知っている「見たことある」状態

国家試験本番、初めて見る問題に対峙したとき、合格する受験生は頭の中でこう考えます。

「この問題、過去問で似たようなものを見たことがある」。

この気づきこそが、合格への扉を開く鍵です。

薬剤師国家試験の勉強において、誰もが「過去問を解くことが重要だ」と耳にするでしょう。

しかし、ただ問題を解いて丸付けするだけで、本当にこの「見たことがある」という状態に到達できるでしょうか?

もし点数が伸び悩んでいるなら、その使い方、根本的に間違っているかもしれません。

合格者は単に過去問を「解く」のではありません。初めて見る問題に応用可能な状態の知識を「修得する」ために過去問を使っているのです。

この記事では、多くの合格者が実践している思考法を身に付けるための「過去問の本当の使い方3カ条」を紹介します。

第1条:宝は「正解」にあらず。不正解の選択肢にこそ学びがある!

多くの受験生が陥りがちなのが、正解の選択肢(正文)ばかりに注目してしまうことです。

しかし、学習すべき最も重要なポイントは、不正解の選択肢(誤文)にこそ隠されています。なぜなら、正解の選択肢は単に正しい事実が書かれているだけで、どこを重点的に覚えるべきかが分かりにくいからです。

では、なぜ不正解の選択肢が重要なのでしょうか。それは、試験の出題者が、受験生に必ず身につけてほしい重要な知識を、意図的に「ひっかけ」の選択肢として使っているからです。

知識として身につけておくべきだからこそ出題者がわざわざ「ひっかけ」にして出題しているわけです。

つまり、選択肢が「なぜ間違いなのか」を徹底的に分析することで、その分野で国家試験が本当に問いたい核心的な知識が浮き彫りになるのです。

具体例を見てみよう

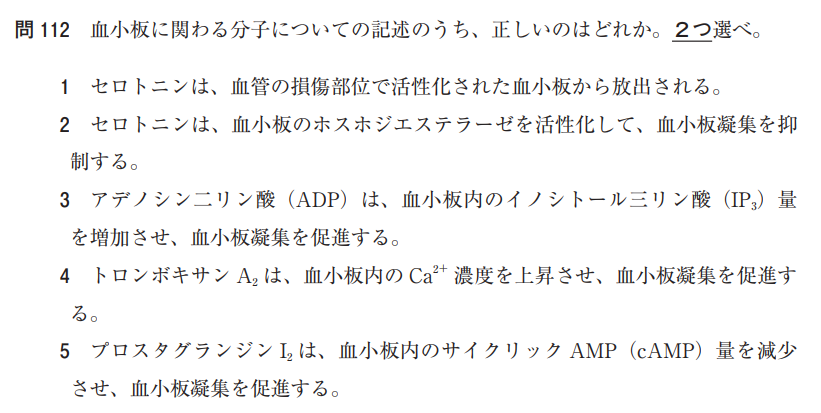

具体例として、以下の第107回国試_問112の血小板凝集に関する問題を見てみましょう。不正解の選択肢を一つひとつ分解すると、学ぶべきポイントが明確になります。

• 選択肢2:セロトニンが「血小板凝集を抑制する」という記述が間違い。ここから、セロトニンが凝集を「促進するのか抑制するのか」という根本的な作用を正確に知っているかが試されているとわかります。

• 選択肢3:「ADPがIP3を増加させる」という記述が間違い。正しくは「サイクリックAMPを減少させる」。ここでは、凝集促進という作用は合っていますが、その機序が問われています。

• 選択肢4 :「プロスタグランジンI2がサイクリックAMP量を減少させ、凝集を促進する」という記述が間違い。正しくは「サイクリックAMPを上昇させ、凝集を抑制する」。この選択肢では、作用と機序の両方がひっかけになっています。

このように不正解の選択肢を分析することで、「この範囲では、各分子の作用と、その機序の両方をセットで正確に覚える必要がある」という、出題者の意図が手に取るようにわかるのです。

今日から、正解を確認するだけの「作業」は卒業してください。不正解の選択肢を分解し、そこに隠された「勉強すべきポイント」を見つけ出すことに集中するのです。

第2条:「読んだだけ」は一番危険。説明できるまでが理解!

過去問を解き、解説を読んで「なるほど、わかった」と次の問題に進んでしまう。これは最も危険で非効率な勉強法です。

解説を読んだだけの「インプット」学習では、知識は短期記憶にしかなりません。これは、いざ本番という場面では役に立たない「国試では戦えない知識」です。本物の実力、つまり長期記憶に定着した応用可能な知識を身につけるには、「自分の言葉で説明する」というアウトプットが不可欠です。

自分の言葉で説明するための実践ステップ

1. 解説を読んだ後、一度テキストを閉じ、何も見ずにその内容をゼロから説明してみる。

2. 方法は問いません。白紙に書き出す、独り言として喋る、友人に説明するなど、自分に合ったやり方で実践してください。

3. 途中で言葉に詰まったり、スムーズに説明できなかったりする箇所が出てくるはずです。そこが、あなたがまだ完全には理解できていない弱点です。

4. その弱点となった部分だけを、もう一度解説で確認します。

5. 再度、アウトプットに挑戦し、よどみなくスムーズに説明できるようになるまで繰り返します。

この方法は、最初のうちは時間と労力がかかります。多くの受験生がここで手を抜きます。しかし、これこそが応用力のある強固な知識を築く上で、合格者と不合格者を分ける最も重要なプロセスなのです。

第3条:点と点をつなげ。類似問題で出題パターンを掴む!

上記1と2の方法で1つの問題を完璧に理解したら、そこではじめて次のステップに進みます。それは、同じテーマを扱った類似問題を解き、知識の点と点をつなぐことです。

国家試験本番で初見の問題を見たとき、「過去問で似たような問題を見た」と思えること。これが最終目標です。そのためには、1つの知識がどのような異なる角度や形式(出題パターン)で問われるかを体得する必要があります。

具体例を見てみよう

病態・薬物治療の分野で出題される心房細動の例で見てみましょう。

まず、103回国試では、心房細動の合併症である心原性脳梗塞の予防薬としてダビガトランと、その代替薬としてリバーロキサバンが問われました。

次に、107回国試では、同じテーマでワルファリンが処方され、その処方意図が問われました。これで、予防薬として3つの薬が過去問で出題されたことが繋がります。

しかし、最も重要なのはここからです。上記107回国試の問題のリード文には、心房細動の心電図所見としてRR間隔が不規則、P波が消失という情報が記載されていました。そして翌年の108回国試の心房細動の問題では、このリード文の情報が、選択肢として「心電図所見ではP波が消失し、不規則なRR間隔が認められる」という形で、その知識が直接問われたのです。

これは極めて重要な出題パターンを示唆しています。ある年の問題では単なる背景情報としてリード文に書かれていた内容が、翌年以降の試験では中核的な知識として直接問われることがあるのです。したがって、過去問を分析する際は、選択肢だけでなく、リード文を含む全ての情報を精査する必要があります。

このように類似問題をまとめて解くことで、単なる事実の暗記に留まらず、知識がどのようにつながり、応用され、出題されていくのかというパターンが見えてきます。点と点がつながり、そのテーマに関する網羅的な理解が深まるのです。

過去問を1つ解いて満足せず、必ず類似問題を複数問まとめて解くようにしましょう。

まとめ:過去問は「テスト」ではなく「教材」

今回ご紹介した「過去問の本当の使い方3カ条」をまとめます。

1. 不正解の選択肢を分解し、出題の核となるポイントを学ぶ。

2. 自分の言葉で説明できるまでアウトプットし、知識を長期記憶として定着させる。

3. 類似問題をまとめて解き、あらゆる出題パターンに対応できる応用力を養う。

この3つのステップを順番に踏むことで、あなたは初めて見る問題に対しても「このパターンは知っている」と自信を持って臨めるようになります。

過去問は、実力を測るための「テスト」ではありません。合格に必要な知識と思考法を構築するための、最高の「教材」です。過去問を丸暗記するだけの学習から脱却し、内容を深く理解して説明できる戦略的学習者へと進化しましょう。

今日から、過去問との向き合い方を変えてみましょう。

その一歩が、あなたの合格への最短ルートです。